こんにちは、RIVERISTのBORAです。

「同じ川でも、立ち位置が少し違うだけで釣果が変わる」

その理由の多くは、“地形変化”をどう読めているかにあります。

川は一見平坦に見えても、底では“流れの設計図”が刻まれています。

それを読む力が、リバーシーバス攻略の核心です。

地形変化とは?|川の“見えない地図”を読む

地形変化とは、川底の高低差や流れの当たり方によって生まれる形のこと。

代表的な要素は次の通りです。

- 流心(りゅうしん):最も流れが強く、深く削られたメインライン

- ブレイクライン:浅場と深場の境目。ベイトとシーバスの回遊ルート

- カーブの外側:流れが当たり、深く削られる“深場ゾーン”

- カーブの内側:流れが緩く、砂やシルトが堆積して浅場になる

- 瀬・ヨレ:流速差で生まれる“水の乱れ”。ベイトがたまりやすい

- ストラクチャー:石・杭・沈木など、流れを変える障害物

1. 流心とブレイクライン|シーバスが立つ“メインレーン”

まず狙うべきは流心(メインの流れ)と、その脇のブレイクライン。

酸素が豊富でベイトが多く、シーバスが最も付きやすいゾーンです。

▶ 攻略ポイント

- ルアーをアップクロスで流し込む(自然なドリフト)

- 流心の「ヨレ際」で反応が集中する

- 水位変化によって流心がズレることもあるので、毎回観察を

ブレイクでは、ルアーの動きが変わる瞬間を感じ取るのがコツ。

「ストン」と落ちる感覚の直後にアタリが出ることが多いです。

2. カーブ地形の“外側”は一級ポイント!

川のカーブは、外側が深く、内側が浅いという構造が基本。

これは長年の流れの力が外側の土砂を削り、内側に堆積させるためです。

▶ カーブ外側が熱い理由

- 流れが強く当たるため酸素量が多い

- 流速でベイトが集まりやすい

- 深場のため日中でも魚が安心してステイできる

BORAが由良川中流の緩いカーブ外側で、夏の増水後に75cmクラスをキャッチしたことがあります。

まさに“地形読み”がハマった1本でした。

特に増水後は、外側のブレイクに流木やベイトが集中し、好チャンスが生まれます。

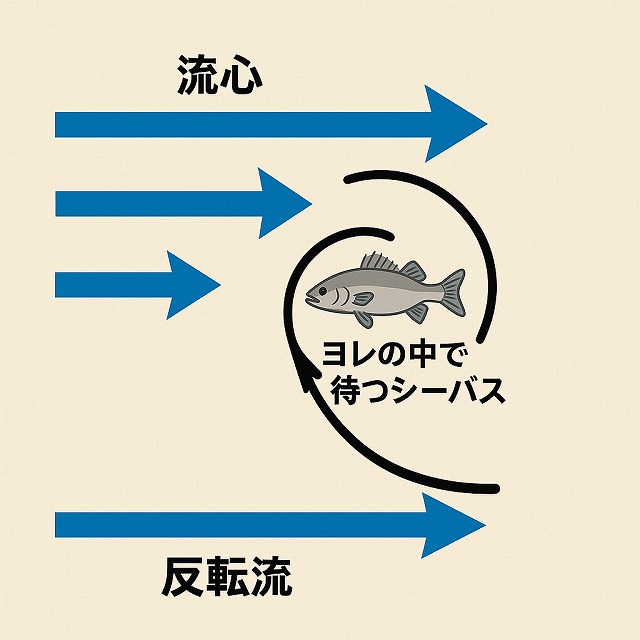

3. ヨレ・反転流を読む|“水の渦”がチャンスゾーン

流心やストラクチャーの後ろには、必ずヨレ(反転流)ができます。

ここはシーバスが体力を使わずに捕食できる場所。

▶ 攻略法

- 水面の泡や波紋の動きを観察

- ルアーを“ヨレに乗せて流す”

- シンペン・ミノー・スピンテールなどで流速を変えて探る

ヨレはカーブ外側にもできやすく、「外側×ヨレ」の組み合わせは最強です。

4. ストラクチャーと地形の組み合わせを読む

ストラクチャー単体ではなく、地形変化+流れの筋で考えると見えてくるものがあります。

テトラや沈木が“流心脇のブレイク”に絡んでいるポイントはまさに一級。

▶ 攻略ヒント

- 流れが当たる面と抜ける面を観察

- 初撃で仕留めるつもりで“ピン”を通す

- 根掛かりを恐れず、ギリギリを攻めるのがコツ

5. 季節別「地形×魚の付き場」傾向

| 季節 | 狙うべき地形 | 攻略ポイント |

|---|---|---|

| 春 | ブレイク・浅場 | ベイトが上がる。緩やかな流れを意識 |

| 夏 | カーブ外側・瀬 | 水温上昇時は流れの強いゾーンで活性高 |

| 秋 | 流心・ブレイク | ベイトが落ちる。流れに乗せた展開が◎ |

| 冬 | 深場・外カーブ | 水温安定ゾーン。スローな誘いがカギ |

まとめ|“地形を読む力”が再現性を生む

川の流れは生き物のように日々変化します。

昨日の浅場が、今日はブレイクになっていることもあります。

だからこそ、「流れの筋」「ブレイク」「カーブ外側」など、

“形を読む目”を持つアングラーが強い。

次の釣行では、ルアーを投げる前に——

まず川を地形の目で観察してみてください。

それだけで、あなたの一投が変わります。

📩 あなたの「地形読みヒット体験談」募集中!

カーブ外側の深場で出たランカーや、ヨレ撃ち成功談など、

あなたの“リバーレコード”をぜひRIVERISTで紹介しませんか!

→ 体験談募集ページはこちら

最近のコメント