はじめに

こんにちは。RIVERISTのBORAです。

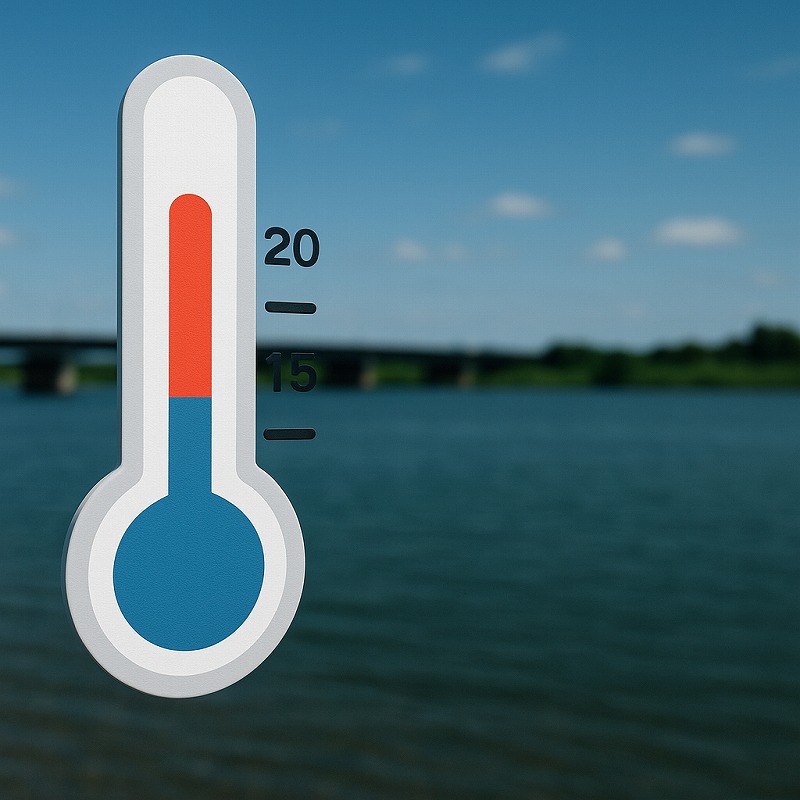

川のシーバスは「水温」で動く。

たった1℃の違いが、魚の活性と釣果を大きく変えることがあります。

本記事では、私BORAが実際の釣行で体感した“水温とリバーシーバスの関係”を軸に、季節ごとの狙い方と攻略のコツをわかりやすく解説します。

シーバスが動く「適水温」とは?

シーバスは変温魚で、体温を水温に合わせて変化させる生き物。

おおよそ10〜25℃の範囲で行動し、16〜22℃が最も活性の高い“ゴールデンレンジ”です。

| 水温 | 状況 | 行動傾向 |

|---|---|---|

| 10℃以下 | 活性低下 | 橋脚下や深場に潜む |

| 12〜15℃ | 春先に回遊開始 | 小型ベイトを追い始める |

| 16〜22℃ | ベスト水温 | ボイル頻発・ベイト追尾活発 |

| 25℃以上 | 活性低下 | 流れ込み・日陰に避難 |

季節ごとの「水温×戦略」

春(3〜5月)|上昇水温に乗る

春のシーバスは“冬の眠り”から目覚めるタイミング。

12℃を超えるころからベイトが動き出し、流れのある下流〜河口部に群れが現れます。

夏(6〜8月)|高水温を避ける

夏は25℃を超えるとシーバスの動きが鈍くなります。

狙うなら朝マズメ・夕マズメの「気温・水温の下がる時間帯」。

僕はこの時期、支流の合流点や堰下の“冷たい層”を意識して探ります。

気温が35℃でも、水温が1〜2℃低いだけで明確に反応が出ることもあります。

秋(9〜11月)|水温20℃前後で最盛期

秋はまさに「水温ドンピシャ」な季節。

ベイトも豊富で、潮・風・水温が重なると一気に爆発します。

由良川で水温20℃ちょうどの夜、流心をサスケ95SS(ima)でゆっくりドリフトさせていたとき、

「ドンッ」と衝撃のバイト。

銀色の魚体が月明かりに光り、60アップのリバーシーバスが姿を現しました。

秋は、まさに“魚のスイッチが入る”水温帯を体感できる季節です。

冬(12〜2月)|低水温期は“越冬の釣り”

水温10℃を切ると、魚は流れの緩い深場や橋脚の影に身を潜めます。

僕は冬でも釣りをやめないタイプですが(笑)、この時期は「狙う場所を絞る」ことが最重要。

バイブレーションでボトムをゆっくり舐める釣りに切り替えましょう。

水温チェックのおすすめ方法

- タイドグラフBIや釣り気象アプリで河口の水温をチェック

- 携帯型水温計をタモの先につけて実測(BORAも実践)

- 釣行ノートに「気温・水温・釣果」をセットで記録

これらの記録を積み重ねると、翌年“同じ水温帯で釣れた日”に再現できるようになります。

参考:タイトグラフBIについて

BORAの体験談|「水温1℃の差で釣果が変わる」

ある秋の夕方、由良川支流の温排水エリアをチェックしていたときのこと。

本流は水温18℃、支流は19℃。

たった1℃の差なのに、支流側ではベイトが表層を逃げ回り、30分で3本キャッチ。

一方、本流側は完全ノーバイト。

そのとき痛感しました。

“シーバスは流れを読む魚”であると同時に、“温度を選ぶ魚”でもある。

それ以来、僕の釣行前ルーティンは「潮汐・風向き・水温」の三点チェックが定番になりました。

RIVERISTまとめ

水温は“魚の時計”であり、“釣り人の地図”です。

水温を読むということは、自然のリズムを感じること。

単なるデータではなく、

「今日はこの温度、この流れ、この季節だから――この一尾に出会えた」と思える瞬間が、リバーシーバスの醍醐味ではないでしょうか。

RIVERISTでは、そんな自然との対話を大切にした“川の釣り”を伝えていきたいと思います。

あなたも、ぜひ自分のフィールドで“温度を読む釣り”を体験してみてください。

📩 あなたの「水温と釣果の記録」募集中!

「この水温で釣れた!」というデータや体験談をぜひRIVERISTで共有してください。

あなたの1尾が、全国のリバーアングラーのヒントになります。

👉 体験談募集ページはこちら

最近のコメント